全世界范围内,每年都有上万的人死于肺部疾病,肺部作为人类呼吸空气的重要器官,容易受到空气中病毒、细菌和有害气体的影响,诱发肺癌、慢性阻塞性肺疾病、哮喘等,关注气道健康具有十分重要的意义。

近日,光电学院王亚刚教授团队在人工智能医学领域顶级期刊《医学影像分析》(Medical Image Analysis)上发表了题为《方向感知卷积的气道管状特征增强网络》(Direction-Aware Convolution for Airway Tubular Feature Enhancement Network)的创新研究成果。《医学影像分析》期刊由Elsevier出版,影响因子为11.8,同时在JCR的计算机科学、人工智能、生物医学工程等多个学科中均位列Q1,吸引了全球顶尖机构投稿,发表的内容常成为领域内的参考标杆,对医学影像算法、临床应用等方向的研究具有重要的引领作用。光电学院博士生吴启标为第一作者,王亚刚教授为通讯作者,上海理工大学为第一单位。

目前,从计算机断层扫描(CT)中逐切片标注并提取的气道,广泛应用于术前肺部病理诊断、支气管镜导航系统和支气管镜机器人控制系统之中。但这是一项耗时、依赖经验的工作,有报道指出医生完整地从患者CT中提取气道需要花费7小时,这对于患者快速治疗或现代支气管镜导航和机器人控制系统的快速应用产生了阻碍。基于深度学习的气道自动分割任务可以在1分钟的时间内从患者胸部CT图中提取患者气道模,但该领域存在严重的类间和类内不平衡问题,常导致提取的气道出现漏检和过分割,不利于临床应用。

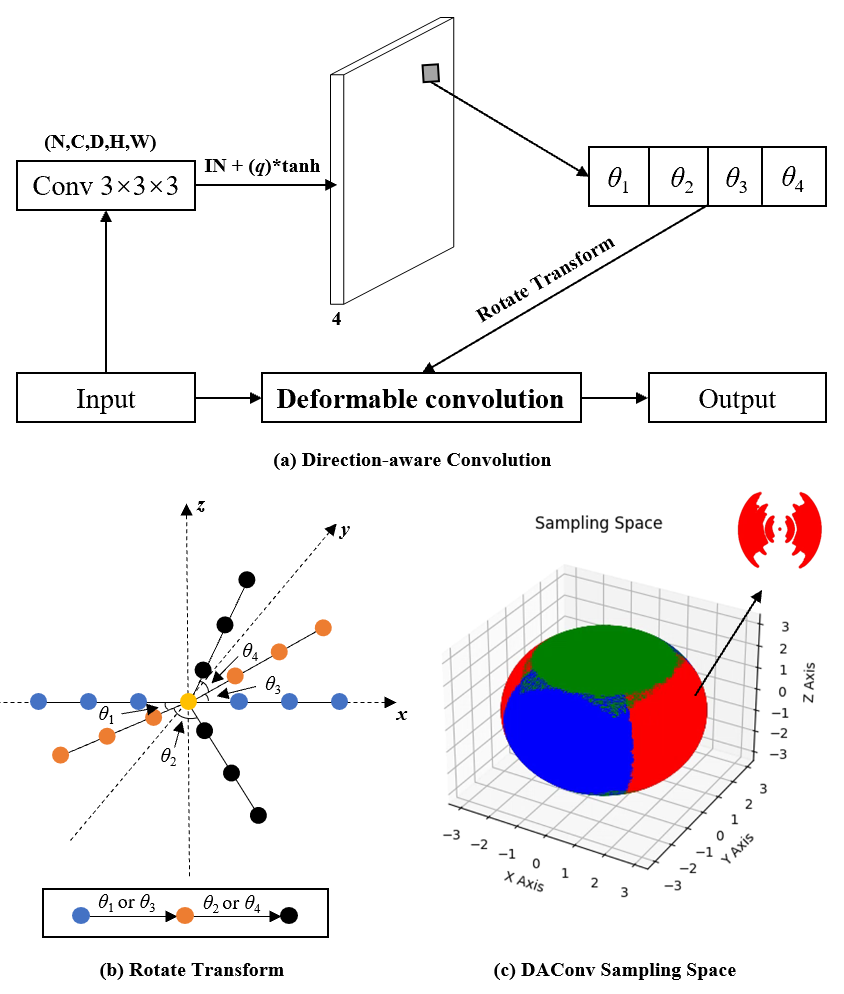

为了解决该问题,研究团队创新性提出了“方向感知卷积”的概念,该创新的理念始于可变形卷积和气道独特的树形结构,通过旋转变换和位置偏移,改变传统卷积核的形状,使得卷积核的形状适应气道细长的结构,促使气道提取网络获得更多有效的气道管状特征,从特征增强的角度解决气道漏检和过分割的传统问题。该成果在最大的肺部气道分割数据集ATM22和最大的纤维化肺部气道分割数据集AIIB23取得了最优的平均性能指标,分别为94.95%和89.70%。在ATM22数据集中,气道树长和分支检测率达到了95.34%和93.39%,在AIIB23数据集中,实现了95.50%和95.76%的气道分割精度和泄露控制率,展现了世界领先的气道提取连续性能和准确性能。

为积极响应学校科技成果转化的号召,该团队致力于推动支气管镜手术机器人及其手术规划与导航系统的产业化进程,不断将具有应用前景的科研成果系统性地注入产品开发与转化链条中,实现“科研支撑产业、产业反哺科研”的良性循环。在这一过程中,该团队积极探索科技成果双向赋能的有效路径,促使科研成果始终紧跟国家科技发展战略步伐,切实履行社会责任,将技术创新转化为服务人民健康福祉的实际力量。

方向感知卷积原理图

【相关】

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.media.2025.103882