“熵增定律告诉我们,孤立系统总会走向无序。但纪律和规则,正是我们对抗‘熵增’的力量。” 在上海理工大学能源与动力工程学院李凌教授的 “工程热力学” 课堂上,专业公式与人生哲理的碰撞让学生们眼前一亮;与此同时,在全国大学生节能减排大赛领奖台上,该院学生手捧奖杯,身旁的指导老师高鹏比学子们更显激动 —— 这两个跨越课堂与赛场的生动场景,正是上海理工大学能源与动力工程学院以多样化师生共同体建设推动教育变革的缩影。近年来,能动学院以师生共同体为核心载体,将价值引领深度融入教育教学全过程,依托顶尖师资、科研平台与创新实践,在服务 “双碳” 国家战略、促进行业高质量发展中,交出了一份兼具温度与深度的育人答卷。

一堂热力学课,也是一堂人生课

李凌教授所在的 “能源动力低碳技术” 团队,是教育部认定的 “全国高校黄大年式教师团队”。这门融合人生智慧的 “工程热力学”,早已不是传统意义上的专业课,而是学院 “课程 + 共同体” 教育形态的典型样本。作为团队骨干,李凌不仅在课堂上把 “双碳” 战略、家国情怀 “润” 入学生心田,课下更是学生眼中的 “大家长”—— 从科研方向的迷茫到生活中的困惑,她总能耐心解答;每周的研究生 “组会” 上,她还会引导学生通过思维碰撞优化科研路径。丰硕成果是这种育人模式的最佳佐证:团队学生屡获国家奖学金、夏安世奖学金、上海市优秀毕业生等荣誉,多名本科生跻身国内外顶尖学府深造。更值得关注的是,团队与上海电气、宝山钢铁、上海汽轮机厂等行业龙头深度绑定,围绕热力系统能效提升与数字化赋能组建 “产学研用” 协同链条,让学生在真实产业场景中锤炼本领,实现从课堂到岗位的无缝衔接。

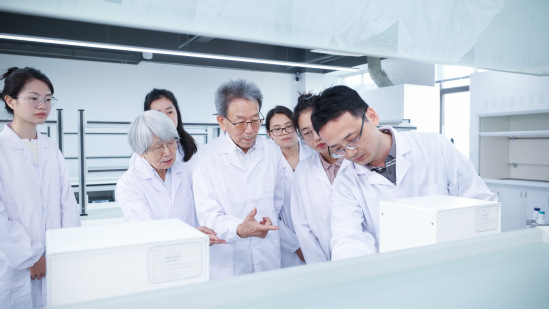

李凌指导学生

李凌指导学生

论文写在世界顶刊,成果落在产业一线

在上海理工大学能源材料科学研究院(IEMS),窦世学、刘化鹍院士领衔的国际顶尖团队,正上演着科研与产业的 “双向奔赴”。“我们不仅要发表高质量的论文,更要解决真问题、真解决问题”,这句团队共识,刻在每一位师生的科研手册上。定期组会、在线研讨不再是单纯的学术训练,而是一场场瞄准产业痛点的 “精准攻关”。2024 年,团队交出了亮眼成绩单:3 篇论文登上《科学》( Science)、《自然》(Nature) 等顶刊,53 篇成果发表于 Nature Index 期刊,每一个数字背后,都藏着可能改变行业格局的技术突破。“当自己的理论研究登上顶级期刊,亲手研发的材料又在新能源企业落地应用,那种从‘书架’到‘货架’的跨越,让我读懂了科研人的使命”,博士研究生张晴的感慨,道出了团队师生的共同心声。在这里,青年学子既是攀登科学高峰的探路者,也是推动产业变革的践行者。两位院士捐资设立的 “鹍学英才奖励基金”,更像一座灯塔,激励着学子勇闯科研 “无人区”、扎根产业 “前沿区”。如今,团队 46 名博士、125 名硕士,不仅是顶尖论文的创作者,更是科技成果转化的生力军,在能源材料革命浪潮中,既在世界学术舞台发声,也把车间厂房写进论文。

院士团队研讨课题

院士团队研讨课题

“小百合” 绽放,在云端架起师生 “心桥”

“师兄师姐,你们眼中的导师是什么样的?” 在“小百合工作室”的B站直播间里,一场“画导师”活动正传递着温暖。有学生反馈:“看完节目,好像认识了一个不一样的导师。”这个依托 B 站与网络电台搭建的数字平台,正悄然拉近师生距离,构建起新型师生共同体。八年来,“小百合” 累计点播超 40 万人次,从 “师兄师姐‘画’导师” 的真诚对话,到 “校友带你身临其岗” 的职场体验;从“师生美文共阅读” 的精神共鸣,到 “考研升学指南” 的精准帮扶 —— 它用年轻人喜爱的方式,打造出学术、发展、文化三大立体化成长空间。秉持 “技术赋能 + 情感联结” 理念,“小百合” 不仅在校内成为育人品牌,更成为全市推广的样板,生动诠释着数字时代师生关系的重塑与教育温度的传递。

小百合电台邀请退休教师讲述”大先生“故事

小百合电台邀请退休教师讲述”大先生“故事

从实验室到领奖台,师生“创新合伙人“ 的完美接力

高鹏老师与学生的“战友情谊”,是学院科创共同体的生动注脚。作为青年教师代表,他践行 “以赛促学、以赛促教” 理念,近五年来带领学生在全国大学生节能减排竞赛中斩获特等奖 1 次、一等奖 1 次、二等奖 3 次,在中国制冷空调行业大学生科技竞赛中拿下一等奖 3 次,还指导学生获得三届全国能源动力类专业百篇优秀本科毕业论文(设计)。更令人振奋的是,他与本科生共同在中科院一区 TOP 期刊发表论文 3 篇,实现了人才培养 “质”的突破。“高老师会陪我们反复打磨参赛 PPT,从文献调研到系统设计,耐心得像并肩作战的战友”,全国大学生节能减排大赛特等奖团队队长张宝良的话,道出了学院“创新合伙人”关系的核心。在“政策保障——资源支撑——成果转化”一体化体系支持下,越来越多像高鹏这样的师生团队打破传统师生界限,在共同攻关中实现从理论到实践、从被动学习到主动创造的转变,为卓越工程人才培养开辟新路径。

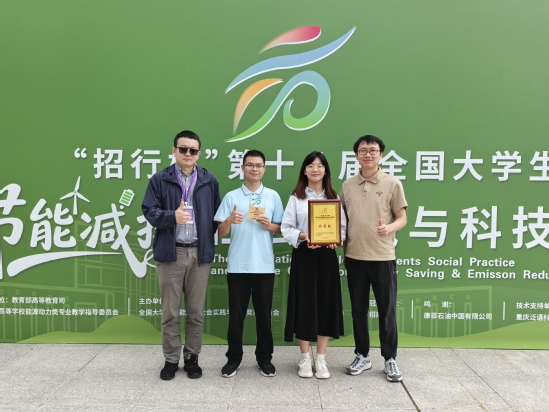

师生在竞赛现场合影

师生在竞赛现场合影

从黄大年式教师团队的言传身教,到国际顶尖科研平台的协同攻坚;从 “小百合” 数字平台的创新互动,到科创赛场的携手并进 —— 上海理工大学能源与动力工程学院的多维师生共同体,正将专业知识转化为服务国家战略的实践能力。在培养新时代卓越工程师的道路上,学院以育人实效彰显责任担当,用教育创新书写着工程教育服务行业发展、赋能国家战略的时代篇章。