近期,上海理工大学刘箐教授指导研究生先后在《配位化学评论》(Coordination Chemistry Reviews)上发表最新研究成果。团队聚焦侧流免疫层析(Lateral Flow Immunochromatographic Assay, LFIA)快速检测技术,通过二十余年食源性致病菌快速检测研究积累,在团队十余篇研究型论文的基础上,引用国内外同行最新研究成果,对侧流免疫层析进行了系统的分析、述评和展望。研究题目分别为“侧流免疫层析检测多种生物标志物的最新进展:从有害物质到体外诊断”(Recent advances in the detection of various biomarkers by lateral flow immunoassay: from hazardous substances to in vitro diagnosis ),“多功能纳米材料结合侧向流动免疫分析法检测食品污染物检测:综述”(Multifunctional nanomaterials combined lateral flow immunoassay for food contaminant detection: A review),李晨涛、王英林博士分别为两篇论文的第一作者,刘箐教授为论文通讯作者,上海理工大学为第一单位。

侧流免疫层析是基于免疫层析原理的快速检测技术,在现代分析检测领域应用广泛。其原理以抗原 - 抗体特异性免疫反应为核心,借助层析介质(如硝酸纤维素膜)的毛细管作用,使样本中目标分析物与标记抗体结合后沿膜迁移,通常 5-15 分钟内检测线区域形成可视化显色条带,实现定性或半定量分析。侧流免疫层析目前覆盖多领域,临床诊断可用于新型冠状病毒抗原检测,食品安全领域可快速筛查农药残留、兽药残留及微生物污染。团队两篇高水平综述文章的发表,不仅充分展示了团队二十余年在侧流免疫层析快速检测技术的原始创新和技术积累,同时对侧流免疫层析应用于食品安全、临床诊断、环境检测等领域具有积极意义。

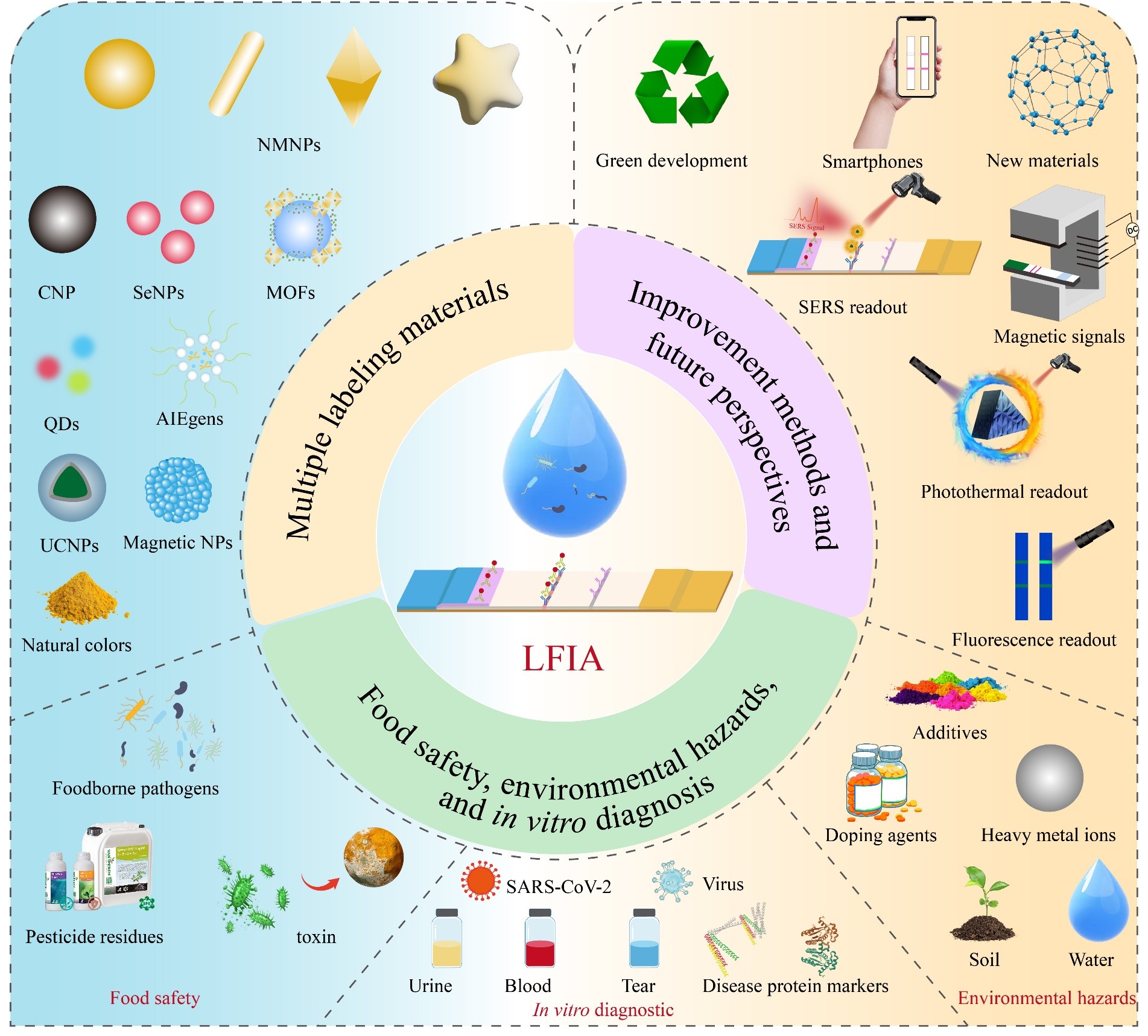

在“侧流免疫层析检测多种生物标志物的最新进展:从有害物质到体外诊断 ”一文中,系统总结了团队和国内外同行基于多样化的纳米材料使用侧流免疫层析技术在多场景生物标志物(食品、环境危害物及慢性疾病)检测中的研究成果。它着重介绍了在21世纪大数据的背景下,如何借助智能分析设备以及人工智能来提高检测性能的策略。此外,影响侧流免疫层析性能较多,本文从双/多模态信号检测、抗体定位、传感器物理结构优化和其他辅助策略四个方面进行讨论以提高侧流免疫层析检测性能。

基于LFIA的生物标志物检测示意图:从多样化的标记材料和多场景生物标志物到改进策略和未来展望

基于LFIA的生物标志物检测示意图:从多样化的标记材料和多场景生物标志物到改进策略和未来展望

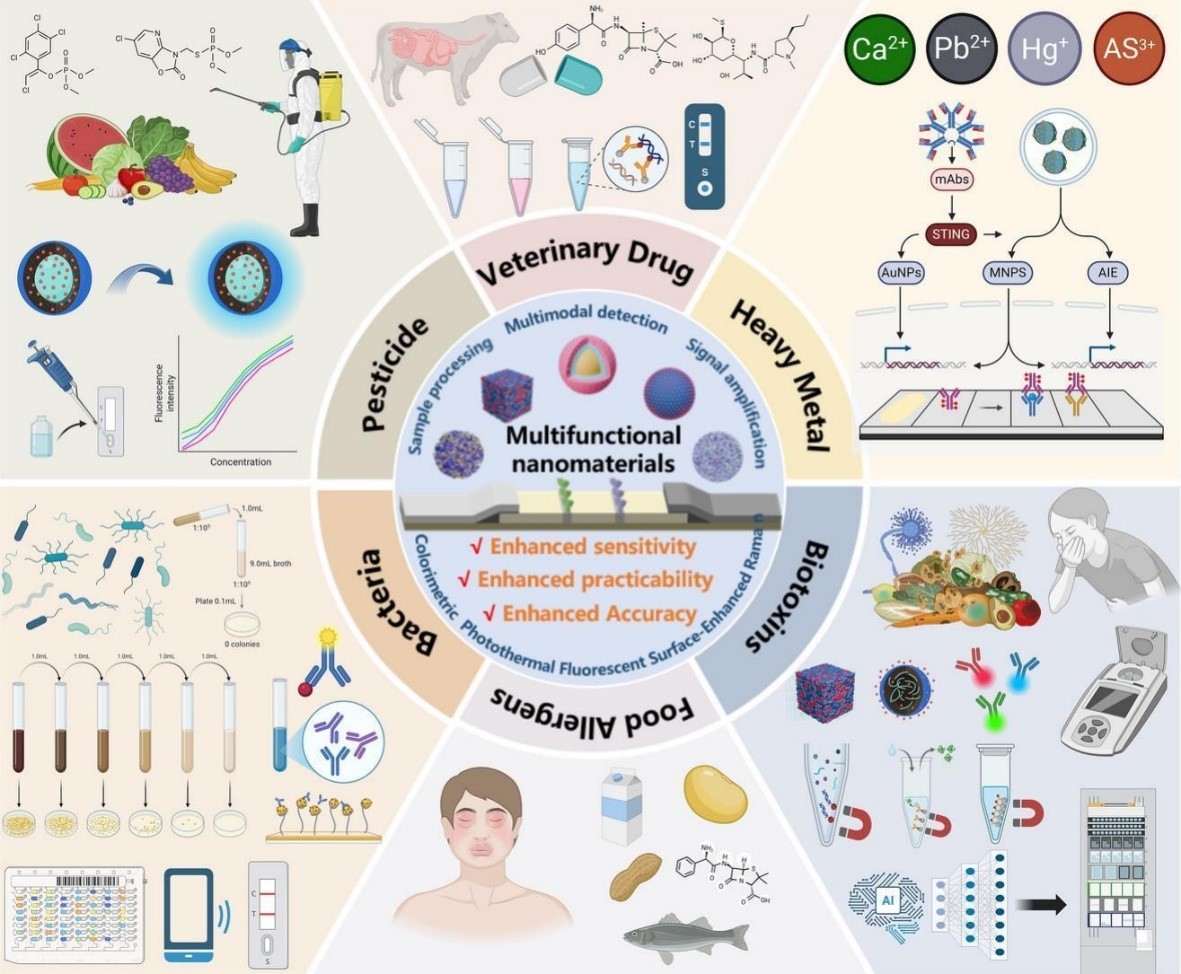

在“多功能纳米材料结合侧向流动免疫分析法检测食品污染物检测:综述”一文中,进一步聚焦食品污染物快速检测领域,报道了侧流免疫层析技术的最新研究进展。该综述并非孤立技术梳理,而是团队二十余年食源性致病菌研究经验与国内外食品污染物检测最新成果的深度融合。经综合评述与系统分析,其既凝练团队长期研究核心积累,也吸纳全球前沿突破,最终系统总结多功能纳米材料(Multifunctional nanomaterials , MFNs)增强 侧流免疫层析的最新进展。文中重点阐述四类关键材料设计与应用:样品预处理富集用磁性纳米材料、催化信号放大用纳米酶、比例自校准用荧光纳米材料,及多模态检测用双信号 / 多信号纳米材料;同时综述 多功能纳米材料在常见食品污染物检测中的应用。该综述为食品污染物检测研究策略提供关键理论参考,推动检测平台从实验室向现场应用转化,对 LFIA 技术未来创新方向、研究路径设计具重要指导意义。

基于MFNs -LFIA的生物标记物检测示意图:在多种食品污染物中的应用

基于MFNs -LFIA的生物标记物检测示意图:在多种食品污染物中的应用

两篇文章均提出,推动侧流免疫层析技术落地需突破五大关键难点:材料端开发“高稳定性+低成本”纳米材料并优化工艺、抗干扰层面修饰纳米材料与设计识别探针、设备升级聚焦“智能化+便携化”并搭定量平台、借跨学科技术破瓶颈提效率、场景落地研发“一体化便携设备”实现全流程自动化,最终为食品安全与人类健康筑防护网。据了解,这两项工作获国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科委等项目资助。