近日,材料与化学学院郑时有教授团队联合澳大利亚阿德莱德大学郭再萍院士,在固态锂电池关键材料领域取得重要突破。研究人员成功研制出厚度仅为7.8微米、兼具超薄特性与高离子电导率的新型聚合物固体电解质材料,并基于此开发出具有高能量密度、长循环寿命和快充能力的固态金属锂电池。相关成果以“具有快速离子传输和稳定界面的超薄聚合物电解质,适用于实用固态锂金属电池”(Ultrathin Polymer Electrolyte With Fast Ion Transport andStable Interface for Practical Solid-state Lithium MetalBatteries)为题发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。夏水鑫副教授为第一作者,上海理工大学为第一完成单位。该成果的取得得益于学校“乘风计划”对夏水鑫副教授赴澳大利亚访学的资助,充分彰显了双方优势互补与深度合作所取得的重要成效。

随着新能源汽车的快速普及,人们对锂电池续航和安全性的要求日益提高。然而,现有商用锂离子电池的能量密度已逼近极限(约300 Wh/kg),难以满足长续航需求,同时其安全隐患仍然突出。聚合物固体电解质因具备本征安全性和匹配高容量金属锂负极的潜力,被认为是推动能量密度大幅提升的理想选择,也是实现新能源汽车加速升级的关键突破口。但目前该类电解质仍面临离子传导效率低、厚度偏大以及难以有效抑制锂枝晶等瓶颈,导致电池寿命与快充性能受限。因此,开发兼具超薄特性与高效离子传导能力的聚合物固体电解质,成为突破固态电池性能瓶颈的关键方向。

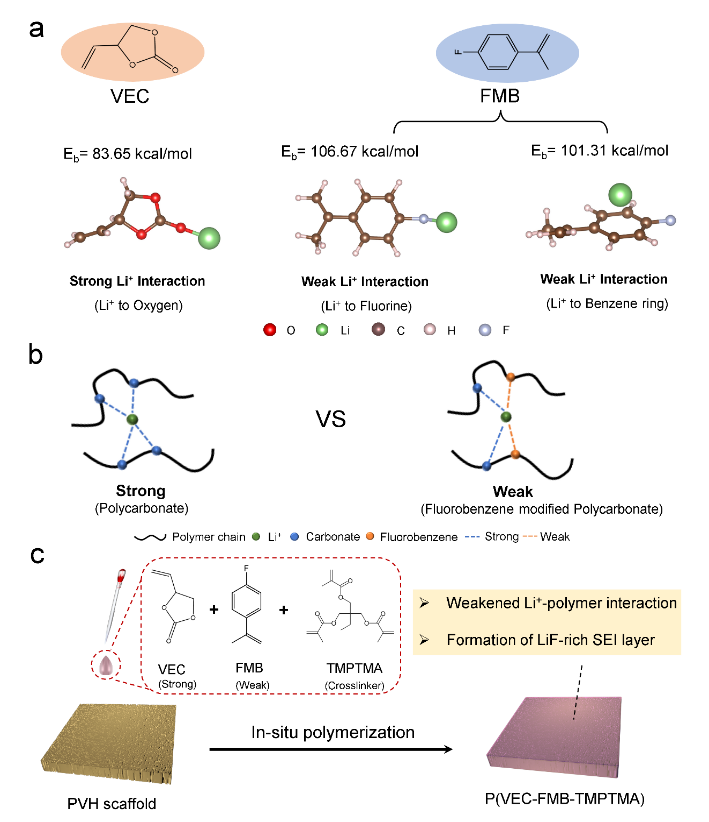

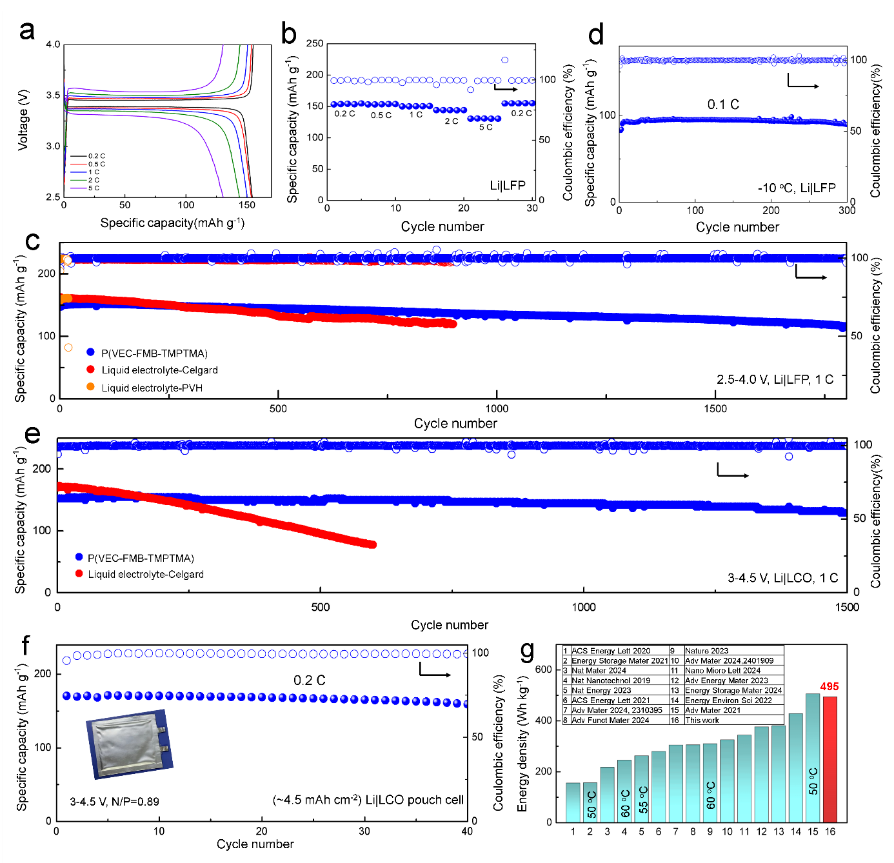

研究团队创新性地引入氟苯柔性链段,优化了电解质内部的离子传导环境,从而显著促进锂离子的快速迁移。基于这一设计,成功制备出厚度仅7.8 μm、离子电导率高达 4.8 × 10⁻⁴ S cm⁻¹的超薄聚碳酸酯固体电解质材料(图1)。在此基础上,团队进一步研制出兼具高安全性与长寿命的固态金属锂电池,表现出超长循环寿命和优异的快充性能,能量密度高达 495 Wh kg⁻¹。更为重要的是,即便在-10 ℃的低温环境下,固态电池仍能稳定运行,充分展现出面向全气候应用的巨大潜力。

电解质的设计理念

固态金属锂全电池循环性能

论文链接:

https://doi.org/10.1002/adma.202510376