八月的皖西,大别山的风裹着革命老区的厚重记忆,淠河的水映着新时代的协作霞光。上海理工大学机械工程学院“沪安共擎”暑期社会实践团队,循着红色足迹与发展脉络,走进六安这片英雄的土地,在为期一周的实践中,同学们深入革命老区、产业园区、学校医院和乡间地头,亲身体验上海对口支援六安的政策成效,深刻感受“山海情深”在新时代的生动实践。

对口支援赋能产业 老区发展焕发新机

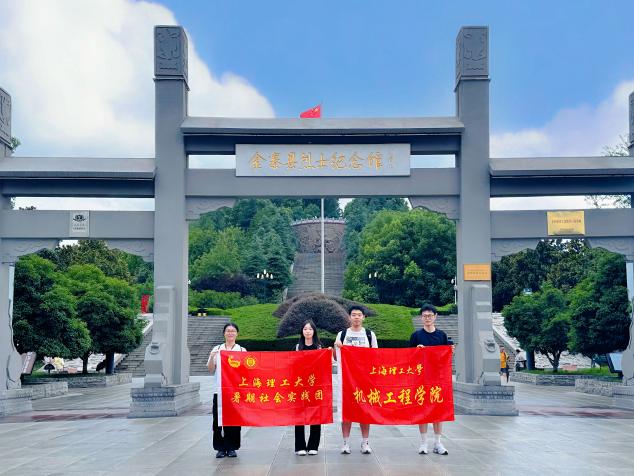

8月10日午后,金寨红军广场上,纪念塔的影子在阳光下拉得很长,塔身“燎原星火”的镌刻,仿佛还在诉说着当年的革命故事。实践团队首站来到金寨县红军广场。在这里,队员们通过问卷调研和访谈发现,超过三分之一的游客来自上海。“路通了,合作多了,上海来的游客一年比一年多”,当地群众感慨道。这一变化正是上海对口支援六安文旅发展的生动缩影。

在产业园区,同学们亲眼见证了“上海市场+六安制造”的协作模式。雅迪电动车零部件、九信中药饮片、鸿媵堂保健产品通过上海的技术支持和销售渠道,实现“金寨生产、上海销售”的良性循环。园区负责人介绍说:“在上海对口支援政策推动下,我们重点在产业链协同上下功夫,让上海的市场、技术与金寨的生产加工能力有效对接。”这种“输血”与“造血”相结合的帮扶模式,为老区产业发展注入持久动力。

民生支援温暖人心 教育医疗提质增效

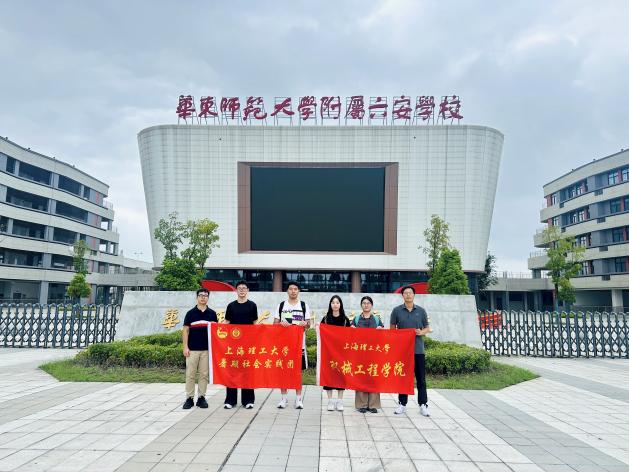

教育医疗是对口支援的重要内容。8月13日清晨,华东师范大学附属六安学校校园里,学生读书声琅琅。张云浩校长和方淑瑾书记早已站在门口,手里抱着厚厚的合作档案,封面上“沪皖教育协作”几个字格外醒目。通过查阅资料和交流,队员们看到上海优质教育资源的“落地生根”。张云浩校长介绍:“作为沪皖教育协作的重点项目,华东师大从筹建初期就深度参与,学校的教师培训、课程设置、管理制度都得到上海方面的大力支持。”崭新的科创教室、标准化游泳馆、上海捐赠的图书角,无不彰显着对口支援的实效。

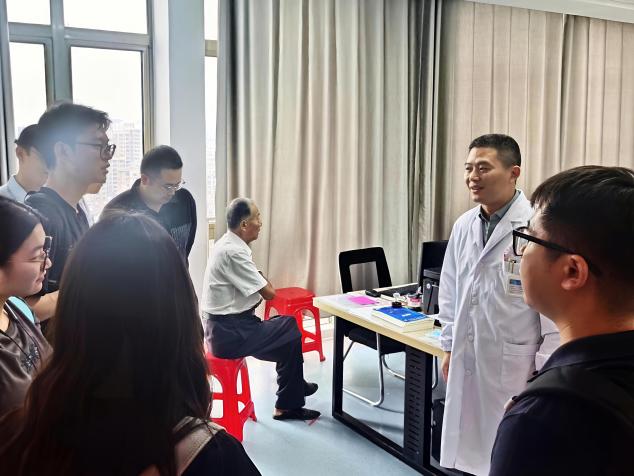

在六安市第四人民医院,队员们了解到该院与上海第十人民医院建立紧密型医联体合作。“上海专家每月定期来院坐诊、手术、带教,让我们本地的医疗水平得到快速提升”,消化内科主任表示。通过“专家下沉、技术落地”的支援模式,六安群众在家门口就能享受到上海的优质医疗服务,切实减轻了就医负担。

多元支援助推振兴 乡村振兴绘就新篇

参观调研六松现代产业园创新中心,同学们感受到上海对口支援从“输血”到“造血”的转变。园区按照上海标准建设研发空间和实验室,吸引上海科创项目落地。乐普钠电、铱斯电子等一批上海企业先后入驻,为当地带来新技术、新理念。

美上心田艺术家村是沪皖协作推动乡村振兴的典范项目。在上海企业的参与下,当地建成集艺术创作、农旅体验、农产品销售于一体的综合体。贝贝南瓜等特色农产品通过上海销售渠道走向更广阔市场,当地村民实现增收致富。“上海不仅给我们带来资金和技术,更带来发展理念的转变”,村书记表示。

青春聚力支援路 携手共赴新征程

此次暑期社会实践,上理工机械学子深刻体会到对口支援工作的重大意义。同学们纷纷表示:“对口支援不是单向给予,而是双向共赢。上海的资源优势与六安的特色优势相结合,产生了‘1+1>2’的效果。”同时,实践团队将认真总结调研成果,形成调研报告,为深化沪皖协作建言献策,用实际行动诠释新时代青年的责任与担当。