从学科竞赛的巅峰对决到人工智能的前沿探索,从集成电路的精密实验到科技与音乐的跨界融合,从援疆推普、乡村振兴到国际交流、文化传播……这个暑假,上海理工大学变身“全能充电站”,搭建多元理论与实践深度融合平台,助力学子们在实际场景中检验课堂学习效果,实现暑期“硬核”成长。

技术筑基:微专业初探硬核科技

如果不是“科班出身”,是不是就与“热门紧缺人才”无缘了?“专业并不能完全定义今后的发展方向,只要有恒心有毅力,非科班出身的同学一样可以在跨界领域大显身手”,土木工程专业的郑浩南同学在参加集成电路科学与工程微专业后如是说到。

在光电学院"集成电路科学与工程"微专业的课堂上,一场别开生面的实践课正在进行。在刘家辰老师指导下,同学们参与光刻胶涂覆、曝光校准、显影测试等核心步骤,从电路焊接到光刻工艺,深入了解芯片制造的全流程。在一个月时间里,这些来自不同专业的“芯片小白”,通过到紫光展锐、日月新等知名企业参观学习,增加了对半导体物理、现代集成电路半导体器件等专业知识的感性认知,从刻蚀实验到芯片应用,全方位了解集成电路产业链,闯关“芯”世界。

与此同时,管理学院的人工智能微专业也吸引了不少"跨界"学员。通过《智能计算》《机器学习》《大语言模型技术》《智能机器人》《自动驾驶技术概论》以及《人工智能综合应用》等多个核心模块,校企双师精心授课,为每一个学员详细展现了系统化的人工智能知识图谱。走进国内人工智能领域的两家标杆单位——商汤科技和上海超级计算中心,学员们对人工智能技术是如何转化为新质生产力的有了切身体会。同时,通过现场认证考试,检验学员实操能力掌握情况,通关后颁发官方能力认证。

“这样的学习有知、有行、有趣”,光学工程专业的梅海城同学如是说。在微专业学习中,上理学子可以与来自不同领域的专家教授面对面,了解学科、行业发展的“最新”前沿;可以结识来自各个学科的伙伴,与他们组成“学科交叉”团队,共同探讨当下“最热门”的问题;从课堂到企业,将理论与实践结合,进一步明确未来职业发展之路。暑假期间,全校共有12个学院开设20个微专业课程,助力上理学子成为复合型“抢手”人才!

“人工智能”微专业企业专家授课

“集成电路科学与工程”微专业企业参访与实践

实践探索:突破学科边界,放眼国际课堂

如何培养全面发展的卓越工程师?机械工程学院24级本科生李佳美深有体会的说:“白天沉浸在理性的技术世界,晚上投入到感性的艺术表达与人文熏陶,硬科技与软文化并重的课程设置教会我们,不仅要知道‘如何实现’,更要思考‘为何而作’”。在沪皖两地联合开展的“长三角”高校暑期研学项目中,上理学子依托安徽工程大学国家级机器人现代产业学院平台,深入工业机器人研发一线,并创新性融入音乐美育课程,在现代工业自动化前沿技术中感受“Made in China”的民族自豪,在《保卫黄河》的悠扬歌曲中体会中华民族救亡图存的时代强音,就是这样理论与艺术的深度交融,厚植爱国情怀,为五育并举的人才培养提供“技术+人文”双驱动范式。

而在浙江工业大学的国际课堂上,上理学子正在参与12门紧密结合专业培养需求、聚焦学科前沿的全英文暑期课程。由国内外知名大学外籍专家学者与浙工大名师组成的教学团队联袂授课,引导学员们设计跨国合作方案,实现技术标准与地域文化的双向赋能,同时助力他们在跨文化对话中拓宽视野、理解世界。

长三角高校2025年安徽工程大学暑期研学项目开班典礼

长三角高校2025年安徽工程大学暑期研学项目开班典礼

浙江工业大学暑期国际课程海外名师授课现场

浙江工业大学暑期国际课程海外名师授课现场

赛场争锋:医工创新舞台上的"心跳加速时刻"

"无论是哪个学校的学生,只要身处这个专业,就想把自己的项目带到更高的舞台上看看,让最优秀的专家老师和大众验证自己项目的可行性!"为了实现这一目标,凌晨时分,健康科学与工程学院23级研究生王嘉豪仍在实验室里一遍遍掐表演练答辩PPT,他和团队正在为全国大学生生物医学工程创新设计竞赛做最后冲刺。

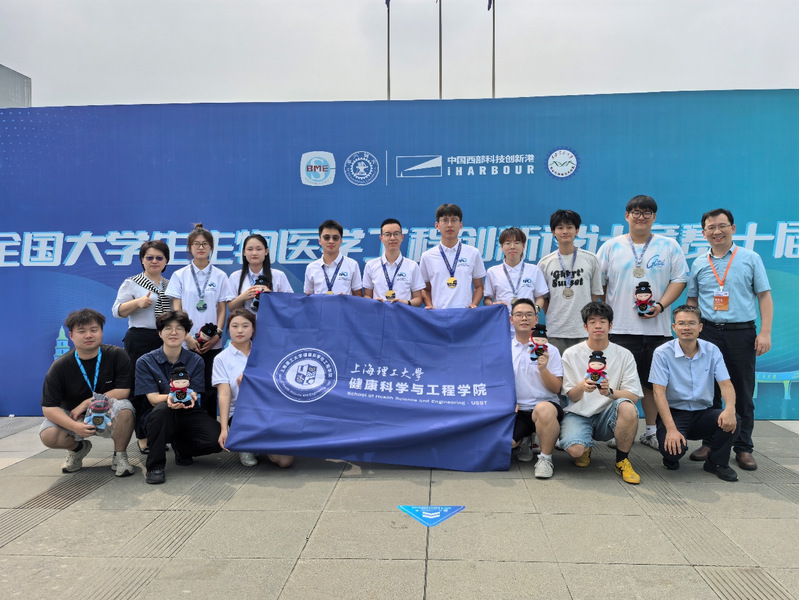

7月的西安,骄阳似火。在中国西部科技创新港,第十届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛正在如火如荼地进行。这场被誉为“生物医学工程领域最高舞台”的赛事吸引了全国1.5万余名学子参与。上海理工大学健康科学与工程学院的10支队伍、20余名学子在副院长胥义和导师团队的带领下,斩获全国一等奖3项、二等奖7项、三等奖7项。

其中,由蔡文杰副教授指导的“心龄智探——基于AL-ECG的年龄预测与生活习性分析一体化平台”项目,凭借其创新性和实用性,勇夺医工AI赛道全国第一。团队成员王嘉豪在闭幕式上分享了他们的创新历程:“我们以最传统的心电图测试机器为基准,创新性运用到年龄预测上,并以此作为检测健康状态的指标,分析不同生活习惯的消极和积极影响。”

创新设计竞赛参赛师生合影

创新设计竞赛参赛师生合影

王嘉豪代表团队在闭幕式进行创新历程分享

王嘉豪代表团队在闭幕式进行创新历程分享

文化传承:技术理性与人文温度的创新融合

这个夏天,上理工学子用专业能力将科技与“非遗”转化为跨文化沟通的“通用语”,不仅让文化传承在AI辅助推普中焕发新生,更使民族科技在国际交流时大放异彩。

八月的新疆莎车县,烈日炎炎、暑气逼人。浦莎书院读书声朗朗,志愿者结合 “语博”“豆包” 等多元平台,为当地村民细致讲解“如何学习普通话”。从字词学习的基础操作,到语音纠正的技巧运用,再到情景模拟的实践体验,志愿者们手把手指导村民现场操作,让大家近距离感受AI科技带来的全新学习体验。“在实地调研中,我们发现新疆大中小学普通话教学十分到位;在与孩子们的交流中,我感受到了他们对于普通话学习的热情……这一幕幕都让我看到了民族团结的双向奔赴,也明白了教育扶贫的深刻意义,”环建学院24级研究生李夏铭介绍到。

课后,上海理工大学“推普助力乡村振兴”实践团还组织了"沪疆书信传情"、读书分享、垃圾分类教学、“漆扇共绘”非遗体验等活动。当15岁的阿孜古丽屏住呼吸,缓缓提起自己手中的扇面,惊喜地喊道:“这朵花,和妈妈艾德莱斯绸上的图案好像呀!”文化的共鸣、民族间的理解与交融便在这欢声笑语中悄然间生根。

上海理工大学推普学生志愿者团队与当地少年合影留念

而上理校园内,“2025瑞士青年人才来沪参访交流团——中国文化体验之旅”(CEP项目)正在如火如荼的开展。活动精心设计了“专题讲座”“中国文化体验”“科技创新与智能制造”“城市探寻”“走进政协”五大核心模块,让瑞士青年多维度、深层次理解上海、理解中国。

志愿者们不仅带瑞士朋友体验了包饺子、学武术等传统文化,还向他们展示了学校在具身智能等领域的最新研究成果,通过对常州科教城多家企业与实验室的实地探访,瑞士青年见证了中国从技术研发到产业落地的强大转化能力。“我们看到了一个立体、真实、充满活力的中国。”一位瑞士青年代表动情地说,“这超越了简单的文化之旅,更是一次深刻的思想启迪。未来,我们将带着这份珍贵的理解与友谊,积极投身于推动中瑞合作的实践中。”

活动现场

活动现场

活动合影

活动合影

盛夏时分,蝉鸣阵阵。上海理工大学突破专业壁垒、汇聚师资力量、拓展实践空间,为奋战在科技创新前沿、产业升级一线、文化交融现场的学子们充电赋能。当严谨的工科思维与人文情怀碰撞,当专业实践与国家战略同频,这所百年学府的人才培养图景愈发清晰——这里走出的学子,既要具备攻克"卡脖子"技术的硬实力,也要有讲好中国故事的软实力,更需怀揣服务“国之大者”的赤子之心。在建设教育强国的新征程上,学校正以多元化的专业实践育人,努力提交着特色鲜明的“上理答卷”!