近日,国家自然科学基金委员会在其网站首页“资助成果”栏目,以“我国学者在偏振选择性衍射神经网络方面取得进展”为题(网站链接:https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab448/info94945.htm),报道了上海理工大学光电学院在偏振选择性衍射神经网络研究方面取得进展。

全光信息处理具有响应速度快、损耗低、并行度高等优势,在图像识别、视频分析和智能传感等诸多领域具有重要应用。作为全光信息处理的主要载体,全光衍射神经网络通过层间光学衍射实现光信号的快速处理。然而,传统全光衍射神经网络受其互易特性的制约,无法实现单向到双向信息处理的功能切换,难以兼顾信息安全和数据共享。面对用户多样化的信息获取需求,如何在确保信息安全的前提下达成数据共享是全光信息处理领域需要解决的难题之一。

在国家自然科学基金项目(批准号:61988102,62271320)资助下,上海理工大学庄松林院士、朱亦鸣教授和臧小飞教授团队与宁波东方理工大学(暂名)丁飞教授团队针对上述难题,提出相位调控和偏振旋转相结合的全光信息处理方法,研究成果以“面向信息安全和共享的偏振选择性单向-双向衍射神经网络”(Polarization-selective unidirectional and bidirectional diffractive neural networks for information security and sharing)为题,于2025年5月14日在线发表在《自然·通讯》(Nature Communications)上。

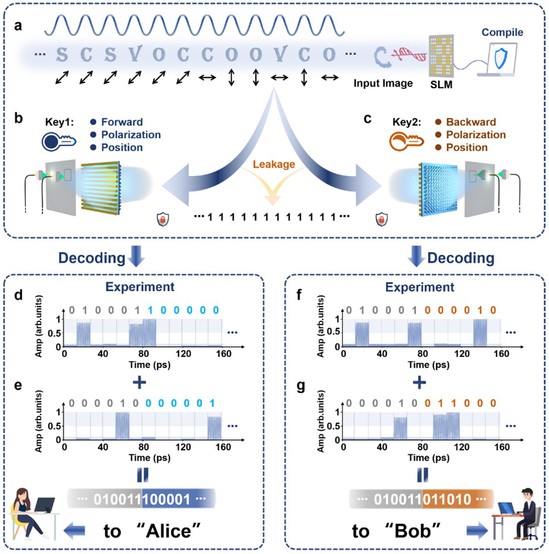

研究团队通过控制超构表面单元结构面内旋转方向,调控光衍射过程中的相位和偏振态,从而构建出偏振可切换的衍射神经网络架构。该架构在x-/y-偏振入射下实现信息的单向传输,在45°线偏振入射下实现信息的双向传输,形成非对称的全光衍射处理,解决了光信号单向传输到双向传输功能切换的问题。进一步,团队设计了级联型双层超构表面分类和成像器件,搭建了具有100×100个神经元的偏振选择性单向-双向衍射神经网络原型系统(图),验证了新型全光信息处理方法的有效性。

反应原理图

反应原理图

网站截图