10月12日,首届“沪江骨科与运动康复器械创新转化论坛” 在我校召开。本论坛由上海理工大学骨科生物医学与器械创新研究院和上海市高端医疗装备创新中心联合举办,旨在探讨骨科与运动康复领域的前沿技术、生物材料、器械创新成果,加强多学科的协同研发和交流合作。上海高端医疗装备创新中心主任刘平,美国工程院院士生物力学专家赵以甦院士,海军军医大学长征医院骨科主任肖建如教授等出席会议。上海理工大学—上海长征医院骨与软组织疾病联合研究中心杨诚教授主持开幕式。本次论坛学术报告分别由海军军医大学长征医院骨科卢旭华教授、刘铁龙教授、赵剑教授和杨兴海教授主持。

论坛伊始,赵以甦院士介绍了脊柱外固定器的设计制作与临床应用。赵以甦院士是向国内引入生物医学工程学科概念的先驱,作为国际医工交叉领域的领军人物,他从上世纪七十年代就致力在国内推广骨科生物基础研究和技术创新,赵以甦骨科基础研究奖鼓励了一代代骨科人投入到新理论、新方法的创新工作中,对国内骨科学发展做出了不可磨灭的贡献。

接着,肖建如教授分享了3D打印技术在脊柱肿瘤外科中的应用的发展历史和临床经验。通过临床上应用的定制化假体在脊柱肿瘤手术中的结构和功能重建案例,展示复杂脊柱肿瘤精准切除和3D打印个性化重建技术的临床价值与广阔的应用前景。我校医疗器械学院院长程云章教授介绍了上海理工大学在医疗器械人才培养方面的创新模式,通过医工等多学科交叉,打造了培养医疗器械复合型创新人才的教育基地,搭建医疗器械专业技术人员终身教育平台,构筑医疗器械专业技术人员创新策源地,助力实现医疗器械国产化、提高国产医疗器械的高竞性。华东师范大学生命科学学院程义云教授针对恶性骨肿瘤化疗的临床需求,制备了系列骨靶向纳米药物提高骨肿瘤治疗效果,利用纳米载体的多功能性同时实施靶向递送和多策略联合治疗,为恶性骨肿瘤化疗提供了新思路。我校智能康复工程学院孟巧玲教授深入探讨了穿戴式动力外骨骼的功能、技术与应用前景,介绍了上海理工大学近十年来在穿戴式动力外骨骼的功能、技术相关的研究及成果,展现了重要价值和转化前景。上海理工大学骨科生物医学与器械创新研究院副院长李珍惜教授介绍了一种骨靶向G蛋白偶联受体(GPCR)配体的抗骨质疏松作用、分子机制和临床转化价值,强调医、工、理多学科交叉的重要性,表达了上海理工大学骨科生物医学与器械创新研究院在实现骨科生物医药和医疗器械创新的使命感和信心。

本论坛成功搭建了临床医生、工程师和科研工作者之间多学科协作的平台,上海理工大学骨科生物医学与器械创新研究院将以国产化、高竞争力骨科医疗器械的临床和产业需求为导向,打造医工交叉创新人才培养、产学研创新协同研发、原创成果转化应用的创新策源地与协作共同体,面向人民的生命健康需求和临床价值目标,助力生物医药和医疗器械产业更加蓬勃发展。

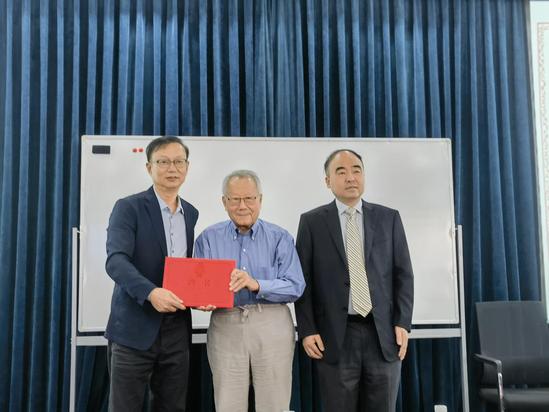

刘平为赵以甦院士颁发荣誉教授聘书

论坛现场

供稿:健康学院