时光匆匆,2022年正迎面而来。

如果说,新时代是一位出卷人,那么每一年的年初,我们都像是刚从“期末考试”考场走出来的学生。

上理工如何高质量发展?这是一道每年必考却又没有标准答案的“大题”。这些年,我们集结着全体师生校友绵绵不断的智慧和力量,在奋斗的路上追寻着更好的解题方式。

我们懂得,寻找答案的过程,如萃取真金一般,需要我们内心笃定、坚忍、真切。在岁末年初这个特殊的时间点上,我们一同回顾总结2021年“考试”的所学、所思、所创,扎实走好“赶考”的每一步。

2021解题方式一:

深化党史学习教育 推动思想理论落地生根

“沉浸式、体验式的各类专题活动,营造了浓厚的党史学习教育氛围,激励和引导我们青年学子牢记初心使命,传承优良传统,弘扬斗争精神,从党的一百年奋斗史中吸取智慧和力量,自觉肩负起新时代赋予的光荣使命。”谈及过去一年党史学习教育最深的印象,学生党员熊沛琪感言道。

正如其所言,刘湛恩烈士故居红色文化主题馆开馆、馆长讲党课、党史学习教育大学生宣讲团首亮相、举办烈士纪念日活动、编撰3个系列的红色文化故事汇、理工学子绘画党史、写给祖国的100封情书……这些形式多样、内容丰富的活动,成为党史学习教育在全校广泛开展的有力体现。

学校召开党史学习教育动员会议

上海市教卫工作党委第三季“伟大工程”系列示范党课暨上理工“学史力行 制造强国”示范党课举行

6月26日,刘湛恩烈士故居主题馆如期建成开馆。从沪江园里的革命先行者、峥嵘岁月里的红色堡垒、新中国成立后办好社会主义大学,再到新时代勇担制造强国使命……馆内举办的“热血铸丰碑”和“丹心向春晖”2个红色文化主题展,成为新生开学第一课、毕业最后一课、校友重温一课的生动课堂。开馆半年来,这里已成为上海高校“网红”文化地标和党史学习教育的生动载体,线下接待3000余人次参观,在上海市百年大学红色文化网络直播中,吸引了340万人在线观看,上理工党委书记吴坚勇表示:“刘湛恩烈士故居是集体记忆的承载地,鉴往知来,向史而新,更是对未来提供启示与动力的精神引领地,我们希望它不仅要在空间上成为学校的‘文化地标’,更要在践行立德树人使命、高扬爱国主义教育旗帜上成为‘红色基地’。”

学校举行刘湛恩烈士故居红色文化主题馆开馆仪式

陈国强院士到校作党史学习教育主题报告

刘湛恩烈士故居主题馆的筹划、建设,只是书记校长挂帅的党史学习教育领导小组统筹推进的若干项目之一。学校还建立了校领导联系基层党支部、下沉二级单位党组织开展巡回指导和中心组巡学旁听等工作制度,并将党史学习教育与中心工作同部署、同推进、同考核,纳入基层党建工作述职评议、年度综合考核。

上海市委副书记、组织部部长、政法委书记于绍良来校调研指导

市委党史学习教育第六巡回指导组来校调研指导

学习教育的成效最终要看能否推动事业发展,能否让师生共享发展成果。在前期学校各二级党组织形成的110多项“我为群众办实事”重点项目的基础上,聚焦广大师生员工反映最集中的事项,结合学校事业改革发展重点工作,学校党史学习教育领导小组办公室遴选确定了一批重点项目,其中重点民生项目15个、重点发展项目15个。南区新食堂“思餐厅”开启校园美食新体验,智慧物流中心提供现代物流新服务,北校第一浴室智慧化改造、图书馆8楼学习空间改造提升校园学习生活新品质……这些师生们看得见、感受得到的“实事”,成为了学校将学习成果转化为为民服务的生动实践。

惠及师生的各项实事工程

一年来,学校将高标准高质量推进党史学习教育作为重要政治任务,按照学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的要求,周密部署、扎实推进。广大党员干部、师生受到了全面深刻的政治教育、思想淬炼、精神洗礼,各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力进一步提升,达到了学党史、悟思想、办实事、开新局的目的。

学校师生观看中国共产党成立100周年庆祝大会

2021解题方式二:

打破育人“围墙” 让榜样效应不断“溢出”

2021年12月14日,一条“上海一大三女生用‘猪鼻子’圈出两篇SCI论文”的推文经由《青年报》微博转发后冲上热搜全国榜榜首、话题阅读量超过2.6亿+、新华社以及人民日报等中央地方140余家主流新媒体平台争相转载。而另一条关于顾铮先教授课前反复修改板书的短视频也冲顶上海热搜榜,阅读量达3000+万。

常淑月同学

顾铮先教授课前反复修改板书短视频冲顶上海热搜榜

“上理学霸”和“上理好老师”成为网红热词,榜样效应不断“溢出”校园,是学校新闻宣传工作在融合传播上的成功“破局”,更是学校人才培养打破“围墙”的最佳佐证。“其实在我们学校,比常淑月写的论文更多、质量更高的学生还有很多,全面发展、身心健康,是学校在培育学生时特别注重的要素。” 校长丁晓东在接受记者专访时曾谈道。在深化“三全育人”综合改革的过程中,学校坚持推进荣誉学位、项目课程、产业学院、“五课程一体系”等创新举措,努力构建起高水平人才培养体系。

上理学子在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛斩获7个奖项

李月同学入选第二批全国高校“百名研究生党员标兵”

为了让学生发展更多元更有活力,学校创新尝试科学与艺术的融合,11月26日,学校与上海戏剧学院达成战略合作,共建“两院三中心”,完善科艺融合人才培养模式,致力产出具有核心技术价值的原创性艺科融合成果。此外,在2021年全国第六届大学生艺术展演活动中,由上理工学子演绎的《春归》斩获艺术表演类甲组一等奖、优秀创作奖,这是学校首次入围全国大学生艺术展演,也是学校持续推进的人文素养教育体系改革的成果之一。

学校与上海戏剧学院签约共建“两院三中心”

学校原创音乐短剧《春归》获全国第六届大学生艺术展演活动一等奖

获批14个国家级一流专业、11个省级一流专业、4门国家级一流本科课程、25门上海市一流本科课程,“医工融合现代产业学院”入选首批上海市级重点现代产业学院建设项目,“新时代·中国说”获教育部高校思政工作精品项目……一年来,上理人持续推进“三全育人”综合改革和课程思政整体改革,五育并举融入日常,“五课程一体系”改革持续深化,科研育人、课程育人、竞赛育人、实践育人相得益彰。

进博会现场上理学子展现青春风采

2021解题方式三:

与世界一流比肩 学科交叉催化“硬科技”

这是一个属于创新的时代,学校激发创新主体活力,持续推动多学科交叉融合,聚力帮助“创想”落地,科创事业欣欣向荣。

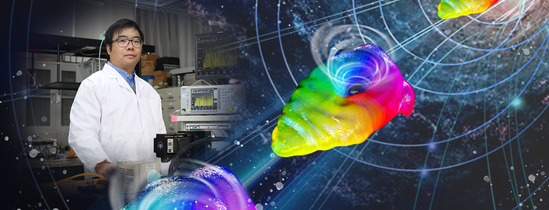

在纳米光子学领域,光电学院庄松林带领的詹其文教授团队实现了一项从0到1的突破,刮起了光子“飓风”,他们首次从理论到实验展示了具有时空涡旋相位并携带光子横向轨道角动量的新型光场,开创了一个全新的光子轨道角动量自由度。2021年初该成果成功入选美国光学学会(OSA)评选的2020年度全球30项光学重大进展。据了解,我国共有4个成果入选,这项成果是100%的“国产”创新之一。

纳米光子学领域刮起光子“飓风”

在光信息存储技术领域,未来光学实验室人工智能纳米光子学中心顾敏院士团队于2021年2月25日在《科学》子刊《Science Advances》杂志上发表高水平论文。这是一项旨在解决海量大数据光存储技术瓶颈的研究,所开发的亚衍射光学写入技术将大大提高数据密度,12厘米光盘可以装下700TB的信息,让“大数据中心”有了 “随身带”的可能。此外,顾敏院士团队还在纳米加工技术领域提出了全光推理全息纳米结构研究方案,高水平论文《CMOS集成纳米打印高神经元密度近红外推理感知器》刊发在《光:科学与应用》杂志上,意味着光学正向智能化挺进,这项研究工作得到上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重大项目资助。

上理师生在《科学》《自然》系列子刊发表多篇论文

正手击球、反手挡球、快速杀球……在上理工机器智能研究院的实验室里,研究院助理教授季云峰与智能机器人“小丘”展开的一场乒乓球大战,吸引了上海电视台、上海广播电台、文汇报等主流媒体的关注。经过吉尼斯世界纪录现场认证,机器人“小丘”凭借6241回合的成绩,创造了“乒乓球人机对战中连续对打次数最多”的世界纪录。此外,上理工机器智能研究院的系列研究成果还在中央电视台新闻联播展示,让更多的观众知晓上理科研实力。

聚焦“国之重器”,机械学院李郝林教授团队携手秦川机床工具集团联合研发出首台运动加速度达2G的高端数控机床,其精度与高速技术指标方面均达到世界一流水平。这一成果一经亮相,打响了唤醒国内传统行业制造潜力的“突围之战”。

机器智能研究院研发成果亮相央视新闻联播

李郝林指导团队实验

高水平论文发表、高质量项目获批、高价值成果转化等等,都是科学研究工作精准落子的有力体现,同时也是学校着力打造高素质、专业化、创新型人才队伍的优秀“成绩单”。学校在“引人”方面的吸引力,仅从全职引进“光催化之父”藤岛昭院士及其团队就可见一斑。而“上海市青年科技杰出贡献奖”实现零的突破、5位学者入选高被引学者榜单、多位教师荣获2020年度上海市科学技术奖项等成绩,则足以证明学校在培养人才、留住人才和用好人才上铆足干劲。

“光催化之父”藤岛昭院士及其团队全职加盟上理工

上海市科学技术奖励大会颁奖现场

交出科技创新“新答卷”的背后,除了高水平人才队伍贡献的力量,还离不开学校聚焦凝练学科优势特色、构建学科协调发展生态圈的有益助推。组建材料与化学学院、健康科学与工程学院,与中山医院、市第一人民医院深化医工交叉战略合作等系列举措,催化出多面开花的“硬成果”——获批国家粮食产业技术创新中心、蝉联2020年国家大学科技园绩效考评“优秀”……这一年,上理工正源源不断地为服务社会发展提供创新智能。

学校与中山医院签署战略合作协议

学校与市第一人民医院签署战略合作协议

2021解题方式四:

创建温馨和谐校园 擦亮上理名片

“中国科技强起来,关键在于坚持党的领导。作为一名有着38年党龄的老党员,庄松林院士时刻把国家和人民的需求放在心上。”在《文汇报》的“党旗飘扬·上海百名基层党员谈初心”专栏,刊发了上理工“首批全国高校黄大年式教师团队”——庄松林院士团队的“追光”故事,充分体现当代上理学人的价值和抱负。之后,团队的先进事迹还被《中国青年报》《解放日报》《文汇报》等媒体宣传报道,上理好榜样、好故事正在逐渐走进寻常百姓家,提升了学校的社会影响力和文化软实力。

上理工“首批全国高校黄大年式教师团队”专题报道

从上理工“首批全国高校黄大年式教师团队”的宣传报道中不难看出,一所学校能否实现高质量发展,不仅体现在制度建设、人才培养、队伍建设等方面,还体现在校园文化是否有凝聚力。115周年校庆期间,一篇名为《上海理工大学,115岁生日快乐!》的官微推文阅读量首次突破10万+,学校官微粉丝数增长24%突破10万+,中文校园网年度访问量1800万+,英文网访问量10万+,这些点赞、分享、评论、刷屏的数据归根结底就是广大师生校友对学校文化的认同与共情。

官微推文备受师生校友关注

文化的力量凝聚了人心,也构建起温馨和谐的校园氛围,让师生共同体流淌着温暖的血液。“百年共潮,诞曜东海;百舸争流,奋楫者先。在‘信义勤爱,思学志远’校训的引领下,新一代上理人正乘着领航复兴伟业的巍巍巨轮,意气风发、充满自信地奔向未来。”伴随着刘湛恩烈士故居红色主题馆开馆,《百年共潮》专题片每个甄选的画面、每句细腻的画外音,都传递着新时代上理人对笃行奋进的先辈们的动人表白,蕴含着他们对党和国家的深情礼赞。

《百年共潮》专题片

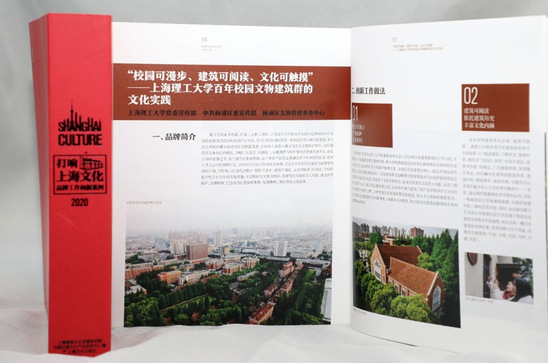

大学文化软实力不断提升源于师生校友的能量汇聚,也得益于学校“五个人人”创全行动等举措的“加速跑”。这一年,学校蝉联第二届上海市文明校园,获评创建全国文明校园先进学校;区校联手打造的“百年学府建筑可阅读”入选“打响上海文化品牌”创新案例;学生文创作品入选外交部礼品……这些显著成果打造了校园文化高地,在为学校高水平建设聚力赋能的同时,也擦亮了上理名片,让高质量发展“软硬兼备”。

“百年学府建筑可阅读”入选“打响上海文化品牌”创新案例

学校蝉联上海市文明校园

“功成不必在你我,功成必定有你我!”2022新的“考卷”已经发放,我们一起提笔、凝神,准备开启更优的解题方式……

供稿:新闻中心

文:张炜、董真